|

●日本美術とラブドール

2016年4月26日から5月22日まで、銀座ヴァニラ画廊で開催されている「人造乙女美術館」。2007年に始まり、過去4回にわたって開催されてきた、オリエント工業のラブドールのヴァニラ画廊に於ける展示会が、今回、美術評論家の山下裕二氏の監修の元、日本美術の作品とオリエント工業のラブドールのコラボレーションという形で登場。正にタイトル通り「人造乙女美術館」となった。

今回、取り上げられた日本美術の作品は、橋口五葉の「髪梳ける女」(写真02)、池永康晟の「如雨露」(写真03)、そして昭和初期の妖弧を描いた作品の3点。それに、「未来のイブ」をモチーフにしたSFのフィギュア的なドールと、オリエント工業の造形師によるインスタレーション的なアラブドールの展示。さらに、部屋の隅に佇むネグリジェ姿のラブドール、そして、実際に触ることができるラブドールと、歴代のラブドールの写真や年表が飾られた展示になっている(写真04)。注意すべきは、チラシやサイトに掲載されている写真が、展示とは全然関係ないこと。オリエント工業のラブドールの写真が使われているけれど、展示品は別物だ(写真05)。

この展示、単に、ラブドールに絵と同じ格好をさせて、絵と同じポーズを取らせた、というものではない(写真06)。もちろん、1から絵に合わせて作るのではないが、なるべく似ているドールをベースに、本来立たないドールを立つように関節を調整したり、メイクというか、顔の表情、髪の毛の表現、指先、足先の調整など、絵に合わせて膨大なカスタマイズを施している。また、絵のポーズに近づけるための頭身の調整、着物の着せ方、首の角度、身体の捻りといった部分も、丁寧に仕上げている。今回取り上げられた3点の絵の、唯一の存命作家である池永康晟氏を工場に呼んで、仕上げの調整を行うなど、絵を真似するのではなく、絵の中にいる女性を現実世界に引っ張り出すような作業を行っているのだ。

▲写真2:橋口五葉「髪梳ける女」。1920(大正9)年、木版画。(クリックで拡大)

|

|

▲写真3:池永康晟「如雨露」。2013(平成25)年。(クリックで拡大)

|

|

|

▲写真4:ラブドールのグラビア写真も多数展示されている。(クリックで拡大)

|

|

▲写真5:パンフレットには、ラブドールの年表、山下裕二氏の工場見学など、貴重な情報がぎっしり。しかし表紙写真は、展示と直接は関係ない。(クリックで拡大)

|

|

▲写真6:池永康晟「如雨露」をモチーフにしたラブドール。(クリックで拡大)

|

●実用品とアート

平面で描かれた美女を立体にするというと、何となく、3Dプリンタに似ているようだが、絵はCADデータではなく、当たり前だがすべてが描かれているわけではない。また、ドールはフィギュアではなく、オリジナルに似せること以前に、抱かれるための身体でなければならないし、だからこそ、そこに宿るものがある。

もちろん、絵を通してモデルを再現するわけでもない。これは、実際に展示を見れば一目瞭然なのだが、実用品として作られた、使えることが分かっている身体の迫力は、不気味の谷の反対側からスルリとこちらに入ってくる魅力がある。その魅力を中心に、もう1つの妄想である絵画の中の美女がまとう雰囲気を移植したもの。それが、展示されている彼女たち。

実際に、足を運んで、その目で見てもらいたいというヴァニラ画廊の思いもあり、写真を出せるのは、池永康晟作品と、そのドール。そして、スチームパンクの世界観で作られたドールを中心にしたインスタレーション展示の2つだけなので、ここでは、その2つの展示を中心に話を進めていく。

●池永康晟「如雨露」

まずは、池永康晟「如雨露」から(写真07)。「如雨露」は、池永康晟が初めて挑んだ100号の大作。ほぼ等身大で描かれているため、その前に、同じポーズで立つラブドールは、本当に絵から抜け出してきたようでもある。洋服屋のマネキン人形でさえ、ふと動いたように見えたりするのだから、このリアルさは、むしろ喋ったりしても怖くないかもしれない。人形が動き出すホラー映画の恐ろしさは、それがどう見ても人形でしかない、表情も動かず、身体も不自然にしか動かないから怖いのであって、人間そのままの人形が喋るのはホラーではなくSFだ。

実は、筆者は池永氏に同行して、今回の展示のためのドールの製作途中の段階を見せてもらったのだが、事務所のようなところに立っていた「如雨露」のドールである彼女は、何というか、もう普通に立っていた。キスできるくらい近づいて顔を見ても、普通に美女にしか見えない。

が、顔のメイクを担当しているスタッフの女性が「まだ、途中なんでスミマセン」と言う。細部の調整はもちろんだが、まだ目の端の粘膜なども付けていないのだという。いや、そんなものを付けるとは考えてもいなかったのだが、実際に完成品を見た時、その違いはハッキリした。ホンの少し盛り上がった目の端に光る粘膜のおかげで、その目はより艶っぽさを増していたし、より、表情豊かになっていた(写真08)。

動かないのに、動かないことが不自然に見えない。それは、人間の顔のデザインに対する発見がもたらした技術。モノづくりの基本とも言えるが、結局、人の目を通して、人を動かすには、こういう観察と再現する技術を積み重ねるしかないのだろう。

▲写真7:池永画伯と絵とドール。「ドールはほぼ完全にお任せで、文句のない出来」と画伯。(クリックで拡大)

|

|

▲写真8:顔のアップ。少しワケアリのムードさえ漂わせている。(クリックで拡大)

|

|

|

「如雨露」のドールは、オリエント工業のやすらぎシリーズ「桜樹志乃」をベースに作られている。しかし、まったく印象が違う。別人と言ってもいいくらいだ。その大きな要因は髪型。基本、ラブドールの髪の毛はウィッグなので、生え際が表現できない。今回の展示では、最初、山下裕二氏は、橋口五葉の「髪梳ける女」を取り上げたいと考え、しかし髪の生え際が表現できないということで断念。ならば池永康晟の「如雨露」ではとなったのだが、こちらも生え際が重要。それを、オリエント工業がウィッグ業者と相談し、特注で植毛してもらうことで、ついに生え際を表現することに成功。今回の展示となった(写真09)。この髪の生え際がある、というのも、リアルさというか、自然さにつながっている。

今回の展示を見て思ったのが、ポイントは似てる似てないとか、リアルかどうかではなく、不自然さがないかが重要だということ。自然主義的なリアリズムではなく、物語の中の、妄想や想像の中のリアリティは、それを自然に受け入れることができれば、それで出来上がる。

ラブドールが実用品として使われていて、現在も多くのバックオーダーを抱えているというのが、つまりそういうことだ。不気味の谷はロボットには適用されるが、元々が実用品で、妄想の中のリアルだったラブドールは、不気味の谷とは関係ない所を通って、いつの間にか技術の向上が、それをあっさり越えた地点に立っていた。それは、顔だけでなく、身体、触り心地、抱き心地、指などの細部の握り心地(写真10)、唇の感触(写真11)などなどが、人間に似ているかどうかではなく、妄想を支えてくれる感触になっているということだろう。その身体性が、日本美術の美女をまとうのだから、説得力が生まれるのは当たり前のことかも知れない(写真12)。池永康晟氏は、「自分が生きている内に、自分の絵の中の女性が自分の目の前に現れたのだから、それは奇跡のようなもの」と言っていた。ザマ見ろ、くらい言ってもいいんじゃないかと。それは絵描きの夢の1つでもあるのだ。

▲写真9:髪の生え際、目元の粘膜など、この丁寧な仕事ぶりを見て欲しい。(クリックで拡大)

|

|

▲写真10:指先まで骨格が入っているので、帯を握ることができる。(クリックで拡大)

|

|

▲写真11:唇は柔らかいのだ。(クリックで拡大)

|

▲写真12:手にした帯の少しよれた感じや、古びたオモチャの如雨露がリアリティを増す。これらのエイジングは池永氏が自ら行った。(クリックで拡大)

|

|

|

|

|

●造形師の妄想と技術

絵描きは、モデルを現実には自分のものにはならないから、愛をこめて自分の絵として描く。しかし、当たり前だが、そこに描かれた女性は、モデルとは別の、絵描きが創造した一人の女性だ。共通点は、どちらにしても自分のものにはならないということ。そして、その絵をモチーフに作られた今回の展示は、絵の中の妄想と想像を抽出して作られているから、モデルとは全くの別人ながら、より絵描きの妄想に近い。しかも、自分のものになる可能性さえ孕んでいる。だから奇跡だ。多分、アートとは、こんな風に実用の果てにあるのだろう。アートが見果てぬ夢としてのプロダクト(写真13)。

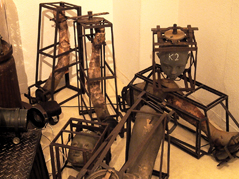

オリエント工業の造形師が作り上げた、ラブドールを中心に置いたインスタレーション(写真14)は、美術をモチーフにしたドールに比べて、さらにアートに近い。そこにあるのは、徹底した造形師の妄想と、それを現実化できる技術。さまざまな造形物の中心で、大きな、多分蒸気で動く銃を持つ少女(写真15)は、他のドールと比べてもあからさまに可愛い。何というかもう、愛に溢れている。こういう使い方もできるということだろう。これは、プロダクトを使ったアート。実用品としてのドールではなく、どちらかというと、自分が生み出した娘を使って、アート作品を作った、という感じだろう。もう、遥か昔からあるアートの形。

このインスタレーション作品の周囲に転がっている、人体の鋳型のようなものは(写真16)、あまりにも作品の世界に溶け込んでいるため、うっかり見過ごしがちだが、実は、かつての、シリコンではなくビニールで作っていた当時に使っていた型なのだそうだ。シリコン以上に高熱の中に長時間置くため金属製になっている。現在は、人体などで型をとって、PPで型を作成。金属の骨格にウレタンで肉付けし、シリコンがウレタンに染み込んでいかないようにフィルムを巻いた上で、型の中にいれてシリコンを流し込む。それを釜の中で約16時間。手や指にも骨格を入れて自然な触り心地を実現している。

シリコンは接着材が付かないし、染料も乗らない。そのため、顔のメイクや表情はシリコンエラストマーに塗料を混ぜてエアブラシなどで塗っていくという。「新しい素材については、いつも最先端をチェックしていますよ」と造形師の方も話していた。当たり前だが、素材の進歩がラブドールの進歩でもあるのだ。飾られていた、実際に触れるドールは、思わず「すみません」と言いながらじゃないと触れないような雰囲気があって、もう入り口から人形扱いなんてできない(写真17)。思わず手つきも優しくなってしまって、そっと触れると、もちろん人間とはまったく違うのだけれど、何故か、しっかりと抱きしめたくなるような触り心地。柔らかい部分は柔らかく、骨格を感じさせる部分はしっかりした反発感があって、そのコントラストが記憶の中の触り心地とリンクする。

橋口五葉の「髪梳ける女」をモチーフにしたドールは、その大正時代の女性っぷりが凄い。それこそ、絵から抜け出してきたようなという言い方をするなら、この作品が一番だろう。池永作品ほどの生々しさは無いが。だからこそ、大正時代に浮世絵をもう一度復活させようとした「新版画」らしい味わいが出ている。日本画のような叙情性が薄い分、ドールとの相性が良いのだろう。

金毛九尾の狐の化身である玉藻の前をモチーフにしたドールは、その絵の通り、見事に妖怪となって、人外の妖艶さを漂わせる。こういう、物語的な絵の世界を体現するのに、ラブドールのシリコンの肌はピッタリだ。シリコンの、モノがくっつかない性質は、虚実皮膜のあわいの中にある存在そのもののようだ。乳房が少し覗く胸元の強烈な色気と、絶望の先を見てきたような表情は、明らかに今の女性ではなく、昭和初期のねっとりした退廃的な空気が、そこに立ち現れる。

▲写真13:今回の展示はすべて売り物。気に入れば購入も可能だ。(クリックで拡大)

|

|

▲写真14:スチームパンクのゴシックSF小説的な世界観で作られたインスタレーション。(クリックで拡大)

|

|

▲写真15:顔のかわいらしさ、銃やメガネの細部まで作り込まれたガジェット感など、見事な出来栄えだ。(クリックで拡大)

|

▲写真16:かつて、ビニール製のドール時代に実際に使われていた型もインスタレーションの素材として使用。メタな世界観になっている。(クリックで拡大)

|

|

▲写真17:iPhoneで自撮り風に撮影してみると、もうやたらと現実感がある。そこに確かにいるのだ。(クリックで拡大)

|

|

|

●夢を受け止める装置

清潔感も退廃美も画家の夢も受け止める肉体としてあるオリエント工業のラブドールに対して、いまさら芸術性を云々する必要があるとも思えない。夢を受け止める肉体は、当たり前だがそれだけで魅力的で、過去4度のオリエント工業とヴァニラ画廊のコラボレーションでは、女性客が圧倒的に多かったというのも当然だろう。元々、人形は女性の夢を受け止めるための装置だったのだから。だから、夢を受け止める装置を楽しむという行為は、実は、一般的な男性に受け入れられにくかったりする。これまでアート系、クリエイター系が多かったという男性客だが、今回は、会社帰りのビジネスマンがふらりと立ち寄ったりしているそうだ。その多くは、池永康晟の作品がモチーフになっているという興味で来るのだという。

確かに、池永康晟の作品は妄想を仮託しやすい。個人の夢としての美人画ではなく、夢の美人がそこにいた証拠を描いているから、性別を問わず多くの人の夢を吸収できる。その意味では正しくは池永康晟作品はアートではなくプロダクトに近い。そう考えると、オリエント工業のラブドールと池永作品の出会いは必然だったように思う。プロダクトとアート、技術と妄想、実用と鑑賞用、その二元論ではない、超妄想と超技術の両極がくっついた「人造乙女美術館」が見せる想像のリアリティの中では、ラブドールは当たり前のように生きている(写真18)。一つ間違うと仏像や女神像になりかねないところを、実用品であるという点で踏みとどまって、しっかりと人間に寄り添っているから、見つめていると何だか泣いてしまいそうになる(写真19)。

▲写真18:手ブレ写真は、ドールが少し動いたように見せる効果があるような気がした。(クリックで拡大)

|

|

▲写真19:この目が、感傷を呼び起こす。何故か。(クリックで拡大)

|

|

|

|