|

●万年筆とデザイナー

高級万年筆とか、高級腕時計とか、その機能だけを考えれば数万円で頂点に達した製品を手に入れることができるにも関わらず、さまざまな付加価値によって、極端に高価な製品に仕上げているものはいろいろある。とは言っても、数千万円も当たり前な腕時計に比べれば万年筆は数百万円止まりだし、モノによってある程度の上限というのも生まれるようで、それはそれで面白い。まあ、あまり深く入り込みたい世界でもないが。

腕時計にせよ、万年筆にせよ、著名なデザイナーによるデザイナーズモデルも多く存在するけれど、それらはさほど高価ではない。先日、モンブランからマーク・ニューソンがデザインするモデル「Montblanc M」が発表されたが、その万年筆の価格は71,280円。ボールペンなら50,760円だ。モンブランの筆記具のラインアップからすると安価な方だと言ってもよい価格だ。もっとも気軽に買えるマーク・ニューソンの作品の1つ、と言ってもよいと思う。ジョルジェット・ジウジアーロがデザインしたペリカンのボールペンは、日本でも1,000円で売られていた(今は商品自体が販売中止となり入手が難しくなってしまったが)。

機能を必要とする「筆記具」に対して、デザイナーが関与するというのは悪くない考えではあるけれど、筆記具自体の機能の部分は筆記具メーカーが凄まじく頑張っていることもあり、実はそれほどデザインが介入する余地はないようだ。特に高級筆記具の分野では、デザイナーは意匠のみを担当することになる。それは、デザイナーの美術的な部分のみでの評価であり、どちらかというとファンが作品を気軽に入手できる、といった形のプロモーションとして有効だと思われる。実際、万年筆を始めとする「筆記具」という分野は、「実用品」である一方で、単に身近にある小さな棒的な発想で作られる商品がやたらと登場する分野なのだ。キャラクター商品と言えば、まずボールペンや鉛筆が使われるし、フローティングペンやゲーム付きのペンなど、ペンの形の中に他の面白さを追加するタイプの商品も多い。特に、フローティングペンなどは、アイデア次第ではアート作品にもなるし、ミュージアムグッズとしても使われるなど、手のひらに収まるアートになりやすい。これは、デザイナーグッズとしての筆記具と同じ方向だ。

▲写真2:製品は、付属品と共に専用の桐箱に納まっている。(クリックで拡大)

|

|

|

|

|

●有田焼のボールペン

セーラー万年筆の「有田焼ボールペン」(写真02)シリーズを見た時、まず思ったのは、アートを手の中に持つ楽しみとしての筆記具の最高峰みたいなものではないかということ。美術品としても骨董としても、もちろん実用としてもさまざまな形で愛されている磁器は、元々、精密な整形には向かないというか、一定のサイズのものに巻き付けるような正確さで同じものを作ることができるようなものではない。それを、筆記具の形にするだけでも難しいわけで、金や銀などの金属や、木材、革といった素材に比べても、アートとして以上に「技術」を手にする楽しみも含まれるのが凄いと思ったのだ。

ところが、実際に手にした「有田焼ボールペン」は、その想像をさらに超えるものだった。もちろん、最初に想像した通りの、アート作品を手の中で愛でる喜びは十分感じられるのだけど、使ってみると、それだけではなかったのだ。まず、白磁の肌の手触りというか握り心地が想像以上に良かったのだ(写真03)。

佐賀出身の筆者が有田焼に馴染んでいるというのもあるけれど、それを割り引いても、普段、茶碗や湯呑みなどで日常的に触れている白磁の焼き物は、そもそもが手にしっとりと馴染むのだ。持ってすぐのひんやりとした感触と、持っている間にほのかに温かくなり、柔かささえ感じる握り心地は、これまでの筆記具では感じられなかったもの。

▲写真3:筆記時は、手にスッポリと収まる短めで太い軸が、握りやすく動かしやすい。実用的なボールペンでもあるのだ。(クリックで拡大)

|

|

|

|

|

●10万円以上の価値を感じる名作

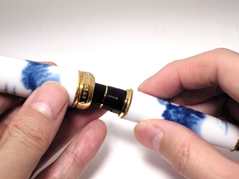

太い存在感のある軸は、ずっしりとした重みがあるものの、キャップは外して書くタイプだし(写真04)、キャップを外せば重さは2/3程度になるし、重心の位置が良いようで、書いている間は、さほど重さを感じない。それよりも、太い軸と白磁の肌の握りやすさと書き易さの方が印象的なのだ。もちろん、重いことには変わりないので、長時間の連続筆記には向かない。しかし、ノート5~6ページ程度の筆記なら、とても快適。リフィルにはシュミット社のEasy Flow9000という低粘度油性のインクが使われていて(写真05)、線の太さは1.0mmと太いため、ぬらぬらと線が書けて、それもまた気持ちが良い。

▲写真4:キャップはネジ式。ネジがかなり深いが、精密に作られているからか、回転時の感触も良い。(クリックで拡大)

|

|

▲写真5:リフィルはシュミット社の低粘度油性インク「Easy Flow 9000」。国産低粘度油性インクのサラサラした書き味とは違う、ヌルヌルしつつ軽い独特の書き味も面白い。(クリックで拡大)

|

|

|

ペンの形状も使われているリフィルも、小さな文字をギッシリ書くような用途には向かない。サインやアイデアメモ、宛名書きや伝言メモといった使い方が中心になると思うけれど、万年筆ではなくボールペンなので、かなり幅広く、日常的に使うことができる。ところが、ここが矛盾しているというか面白いというか、やはり有田焼だから強い衝撃が加われば割れるし、クリップが付いていないから転がりやすい。

そこで、やはり有田焼の筆休めと呼ばれる箸置きのようなパーツが付属していて、そこに書きかけのボールペンを置けば転がらないし(写真06)、袱紗のようなケースが付属していて、持ち歩く時は、それに包んで持ち歩く(写真07)。つまり、「丁寧」に扱うことは前提なのだ。ラフに使うことはまったく想定されていない。

▲写真6:使用時にペンを置く時は付属の「筆休め」を利用する。(クリックで拡大)

|

|

▲写真7:使用時にペンを置く時は付属の「筆休め」を利用する。(クリックで拡大)

|

|

|

しかし、茶碗も湯呑みも落とせば割れるのだけれど、普通に日常生活で使っている。それほど気にしなくても、ほんの少しだけ気を遣うことで壊さずに使えることを私たちは知っているし、実行できる。ならば、ボールペンに対して、それを遣うことがどれほどの負担になるというのか。

そして少しの「丁寧」を要求する筆記具は、「書く」という行為でもっとも重要な「丁寧」が自動的に実行できる筆記具でもある。しかも、「書く事」自体に関しては、万年筆より遥かにラフに書ける。ボールペンだから当たり前だ。そして、そのボールペン部分には低粘度油性インクを使い、リフィルはパーカータイプを採用しているから、欧米の多くのメーカーのリフィルと互換性がある。ボールペンとしての機能への配慮も十分なのだ。

有田焼部分は、スッキリとした古伊万里の風情を得意とする香蘭社(写真08)と、精緻なデザインと細かい模様付けを中心にした源右衛門窯が、それぞれ3柄づつ。白磁の肌を生かした香蘭社製は108,000円、柄も色も多彩な源右衛門窯製が216,000円と、高価ではあるが、実際にものを見て、使ってみると、その価格がさほど高くは感じないから恐ろしい。特に香蘭社製のものは、他の10万円クラスの万年筆と比べても、十分に割安に感じるくらいだ。

精緻なフィギュアやミニチュアの模型に感じる面白さ、所有したいと思ってしまう気持ち、手の中に持った時の気持ちよさ、充実感、といったものに、実用性が加わった感じ、というのが近いだろうか。それは、古伊万里の小さな茶杯などでも感じるので、やはり美術品が実用品でもあるということへの喜びだろうか。150円出せば、世界最高峰の書き心地が手に入る日本の筆記具の世界で、10万円を超すボールペンを持つ意味を考えるのに、とても適した名作であることは間違いないと思う。

▲写真8:この「染山水(香蘭社製)」は、古伊万里風の、呉須(コバルト系の顔料)を使った染付で、中国由来の山水画を描いたもの。(クリックで拡大)

|

|

|

|

|

|