|

●エリオットと岡本太郎

「神が潜むデザイン」とは、心惹かれるテーマだ。神というからには、デザインや創作の主体者は「私」ではない。もし「私」が神を潜ませたとしたら、「私」は神以上の何かということだろう。

私の生業は建築設計なのだが、実はこのような創作に対する興味や悩みがある。この設計を決定するのは、「私」なのか? この悩みは、普遍的なものだ。思い浮かぶ名著にだって、例えばT.S.エリオットの「伝統と個人の才能」があるし、また岡本太郎の「沖縄文化論」にだってそんなことが論じられている。エリオットは20世紀を代表する詩人であり、文芸批評家であるが、芸術の本質は「非個性」と主張していた。詩人でも芸術家でも、その人ひとりだけで完全な意義を持つものはいなくて、死んだ過去の詩人や芸術家たちに対する関係に意義があると言った。

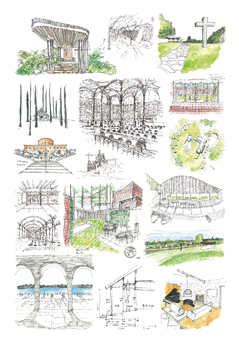

私自身も、近代建築の源流であるギリシャ、ローマはもちろんロマネスク、ゴシックなどの成り立ちや空間性には強い興味と学びを得てきた。日本の伝統建築だって、現代の建築よりも岡山の閑谷学校(写真1)や奈良の慈光院の書院(写真2)の方が魅力的だと思っている。旅に出てスケッチ(写真3)したり実測をしたりするのは、身体にマーキングするようなものだが、大袈裟に言えば、こういうものの空間性を身体に宿らせたいと思っている。

岡本太郎は、言わずと知れた「芸術は爆発だ」の芸術家だが、文化人類学者でもある。岡本太郎は、琉球文化の絢爛豪華でいわゆる洗練された芸術に対しては、ひどく退屈で批判的に見ている。この点ではエリオットとは、逆の立場をとっているのが面白い。その一方で、「御嶽」を清らかなほどなにもないと称えた。岡本が沖縄で発見した、人間のなまの「生」やその場に流れる瞬間瞬間にしかないものに美的な価値を見出した。そのようなピュアで力強い美は岡本の芸術のテーマそのものにもなっている。

私も仕事で沖縄に訪れる機会があるのだが、「御嶽」(写真4)や沖縄の友人たちが「聖地」と呼ぶ垣花樋川や久高島に、岡本太郎が称えたいものを感じ取ることはできる。「野生の思考」のレヴィ=ストロースや「民藝」運動の思想にだって、岡本のそれに近い。そういえば、沖縄糸満の「淦取り」という船に溜まった水を掻き出す道具を見た時には、その素朴な美しさに驚いた。エリオットや岡本ともに、創作の主体は「私」であるにもかかわらず、「私がなくなった非個性」のようなものが芸術たらしめていると言っているようだ。

●「無意識」のちょっと先

私が長く関わったプロジェクトで「52間の縁側」(写真5)というのがある。高齢者のデイサービスでそんなに大きくはない建物だが、設計から建物を引き渡すまでに7年もかかり、その後もなんやかんや3年くらい付き合いが続いている。このくらい1つのプロジェクトに関わるのも珍しいことだし、もうこの際だからという、なかばやけくそでやっている。

この建物は、地域が安心して老いていけるような場所をつくろう、とかなり多くの人たちが関わっていた。こんな良い仕事そうそうあるわけでもないので、介護事業の代表やいろんな人の声を聞こうと頑張っていた。特に代表の石井さんは、はっきりとした介護の哲学を持ち、その領域におさまらない豊かな人間関係に基づいた居場所づくりを目指していた。

設計の段階では、敷地から制限、厳しい建設コスト、途中にはコロナとウッドショックさまざまなことの整理と、彼らが求める建築の原型である「縁側」の発見があった。敷地に対して、52間の大きな縁側状の構成が見えてきていたのだが、生活の場としては少し強過ぎるような気がして、構造体に負けるように入子構造の内部空間を挿入して、柔らかくていろんな場所をつくっていく方法を思いついた(写真6)。

この方法では、自分で大きなフレームを設計しているのだけど、まるでリノベーションしていくようにカジュアルで生き生きとした形が現れてきた。このあたりから段々と無意識的な世界を感じ出していたのだけれど、これより先には、庭造り(写真7)やヤギ小屋(写真8)が地域住民と関係者によって作られていった。さらに木造のフレームに、おじいさんが子どもたちのためにブランコを取り付けたり(写真9)、この場所がまるで生きているような不思議な感覚を持った。私は大きな流れの中に、ぽーんと放り出されて、自分にだけできる「仕事」だけを夢中になってやっていた。池の穴を掘る人がいなければ、スコップを持って穴を掘った。

ここでの暮らしは、さまざまな人たちが行き交っている。高齢者だけの施設ではなく、何故か毎日いる小学生や、学校帰りに池の藻を取る子どもたち、冬なのに裸になりせせらぎで遊んでいる乳幼児がいるようだ。近所のおばあさんがヤギのツノコにエサをあげにきたり、2年に一度塗って欲しいと頼んでいた木の防腐剤を頻繁に塗ってくれるおじいさんたち。柱の色がすっかり濃い茶色になっているのは、そのせいだ。

先日、興味深い話を聞いた。十数年引きこもっていて生活困難であった50代の男性が、この縁側に通うようになった。ここでは、役に立つことが求められるから、彼は食事の準備や片付けを積極的に行うようになった。それだけでもすごいことだと思うが、彼は突然、縁側に通うことをやめて、介護の学校に通いだしたのだという。十数年自宅から出なかった男が、である。

建築とは大きな全体の小さな始まりに過ぎない。だとしたら建築家やプロの設計者が「意識」で考えた場所なんて、大したものではないし、きっとつまらない。大切なことは「無意識」の世界であり、「無意識」のちょっと先にある。エリオットも岡本太郎もそんな領域のことを言っているのではないか。今もぼんやり考えている。

(2025年3月14日更新)

|

|

▲写真1:閑谷学校。

(クリックで拡大) ▲写真1:閑谷学校。

(クリックで拡大)

▲写真2:慈光院書院。

(クリックで拡大)

▲写真3:旅先のスケッチ。

(クリックで拡大) ▲写真3:旅先のスケッチ。

(クリックで拡大)

▲写真4:沖縄斎場御嶽。(クリックで拡大)

▲写真5:52間の縁側。(クリックで拡大) ▲写真5:52間の縁側。(クリックで拡大)

▲写真6:52間の縁側模型写真。(クリックで拡大)

▲写真7:庭造りワークショップ。(クリックで拡大) ▲写真7:庭造りワークショップ。(クリックで拡大)

▲写真8:やぎ小屋。(クリックで拡大)

▲写真9:取り付けられたブランコ。(クリックで拡大) ▲写真9:取り付けられたブランコ。(クリックで拡大)

|