|

●来なかった未来

1970年の大阪万博の時、さまざまな形態のパビリオンが建設され、その会場マップを眺めているだけでも非常にわくわくした。中でも象徴的な建物が、丹下建築の広場をぶち抜くように建っていた岡本太郎の「太陽の塔」の存在だ。造形的にも時代を超えて迫力ある素晴らしいものだ。現在も若い人にも人気のある大阪のシンボルである。何故2025年の万博でこのシンボルを再使用しなかったのか不思議でしょうがない。時代の目撃者的なストーリーが作れるのに。

当時の「人類の進歩と調和」という万博のテーマはまるで暗記文のようにブレインタトゥー化され、今でも忘れることができないキーワードだ。その当時は、小松崎茂氏の未来の空想図をはじめとして、SF映画や空想ドラマが世界規模で大流行中で、いろいろな未来の姿を見ることができた。そしてどれもがポジティブでエネルギー溢れるものであった。未来とはこんなに便利で楽しいのなら、長生きしないと損だと単純に感じていた。

その後、特急列車のように「2001年宇宙の旅」をあっという間に通過して、2025年。最初の大阪万博の55年後に2度目の大阪万博を迎える現在だが、かつての少年雑誌に載っていた「未来の生活」は結局やってこなかった。

分かりやすい例としては、現在の食事も昭和の当時の食事も驚くほどにほとんど変わっていない。納豆、みそ汁、鮭にご飯といった朝食や、ラーメンやチャーハン、ビッグマックなど、メニューも内容も味付けもまったく変わらない。これはあと50年経っても変わらないのだろう。細かい例を挙げていけばきりがないのだが、衣食住に関しては、ほとんど進化していないといってもいいのではないだろうか?

都市部には確かに高層ビル群が乱立中である。しかし、地方に行けばいまだに田園風景が広がっている。では交通機関はどうだろう。夢の鉄道と言われたリニアモーターカーですら、おそらく生きている間には乗ることは無理そうである。未来化の加速度は遅れる一方だ。過去において期待していた未来には裏切られた感すらある。過去に描いていた未来のほうがよっぽど未来なのである。

以前のコラムでも書いたが、傘とか、車のワイパーとかは、100年前の基本構造から何ら変わっていない。これは実にすごいことだと思う。最初に考えた人がすごい。100年経っても、それを凌駕する構造を人類は考えることができなかったということだ。自転車に関してもそうだ。世紀の発明だろう。四輪車に関しては、基本構造は変わらないもの、EVの充電時間の問題が当分解決できないことを考えれば、ガソリン車がやはり今後も主軸であろう。一方で、激増し社会問題となっているブレーキとアクセルを踏み間違える高齢者ドライバーの事故は、最近実用化された自動運転などで、カバーできる案件なのではないかと期待できる。

●生成AIに感じる不安さ

いろいろと派手さの感じられない未来が現在の姿なのであるが、そんな中で、やっと未来感が増してきたような気がするのが生成AIの世界である。

chatGPTのようにマシンと自然な会話ができるようになったのはつい最近の話だが、こちらは文章ベースが基本である。過去の膨大なデータを参照とするような調べものや過去の裁判の判決例、学術論文の引用などでは驚異的な検索力と時間の節約をもたらせてくれるだろう。

これからもずっと重要な判断、最終的な判断は人間が裁いていくことには変わらないと思う。ただ、最終判断以前の過程で膨大な時間の節約と調査漏れとミスがこの技術によって改善されていく。学術論文の検索とか引用例が容易になってくるのもありがたい。実は自分も、数年前から大学院での論文審査に携わるようになって、査読の量が増えてきて、このあたりの問題に直面している。学術論文は人類の知の宝庫であると同時に、調べるほどに他の論文と重複する内容もかなりあるのが現実だ。、そういう部分でのAIによる調査の重要性もつくづく感じている。

そしてさらに、生成AIが登場し、数個のキーワードを入力するだけで、さまざまな画像イメージや音楽などの表現も可能になってきた。学生の課題提出でもAIによるスケッチを初期段階で提示する輩も増えてきているが、やみくもにこれを否定することはできない。むしろ、そういう過程を踏んでいくのが標準となっていくだろう。

デザインを開始していく段階で、まず最初に市場調査がある。量販店などに出向いて、今売れているものを実物で確認しながら頭の中に入れていく。そういった段階はマスト条件だと思うが、それに加えて、AI調査として、AIの立場から見てどんな可能性が考えられるかを調べることも大事になってくると思う。

課題もある。最近はSNSとかでも生成AIで作られた画像や動画がアップされているが、何かが非常に不自然で、不気味な感じがする。これが何から来るのかは不明であるが、「不快」な要素が少なからず含まれている。数年前「ミッドサマー」という悪夢のような映画があったが、その映画で感じられる「狂気」に似たものを感じるのである。フランシス・ベーコンの絵画やデビッド・リンチの映画、ウィリアム・バロウズの小説などもそうだ。

以前はアートの世界で、どこか歯車のズレた「狂気」のようなものが存在し、またそれは魅力でもあった。しかし、その「狂気」が知らず知らずのうちに平凡な日常に無意識に入り込んでくるような不気味さを感じるのである。「狂気」に人間が麻痺してくると病んでしまうだろう。AIの創作物にはなんだかそんな怖さを感じるのである。

表現物に関して言えば、最終的には人間が想像して監修したものを採用するべきだと思っている。AIにベートーベンが作曲した児童の運動会の行進曲とか作らせて、それを幼稚園の運動会で使用してもそれは根本的には本物ではないし、何らかの不安を感じてしまうような気がするのである。「狂気」「不安」「不快」と思われる要素はすべて除去して、フラットな精神状態で接することができるようなものでありたい。もし、AIの作製側がこれらを意図的にブレンドしてたとしたら話はさらに深刻なものとなる。

●本物はどれだ!?

今後、生成AIの技術は急速に進化していくだろう。3Dの立体データまで可能になってくるらしい。やがて「狂気」の要素もだんだんと少なく自然なものになっていくだろう。しかし、デザイナーやアーティスト、作曲家などの仕事は永遠になくならないと思う。生成AIが作ったものは確かに最終判断以前では参考にはなるが、それをもって最終判断はできない。これは前述の裁判と同じであり、人間の本質的な変えてはいけない「掟」の部分ではないだろうか。

生成AIの進化に伴い、今まで事実的証拠として絶対的であった「写真」「動画」といったものの真偽性がますます曖昧になってきた。昔は心霊写真とかで大騒ぎして、テレビ番組にもなったくらいであるが、あれは写真の信憑性というものがきちんと格付けされていたから成り立っていたようなものである。写真はすべてが真実だという図式だった。もちろん当時はPhotoshopすら存在していない。

最近では、SNSで街中にライオンが徘徊している映像や、大統領のニセ発言動画などが露出して大騒ぎになった記憶がある。そういった写真、動画の信頼性が生成AIによって崩壊しているのである。もはや絶対的な真実性というものは存在しない。

写真、動画の信頼性がなくなってくると何を信じたらよいか? 新聞やTVの情報もなんだか曖昧になってきている現在、結局は、自分自身を信じよということになるのだろう。氾濫するインチキ情報に惑わされることなく、自分自身をしっかりと制御して、自分を裏切らないような生活がより重要になってくるだろう。

2025年3月1日更新

|

|

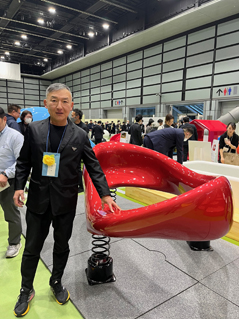

▲「未来は、あそびの中に。」未来を担う子供たちにこそ良質のデザインで遊んでほしい。幼少の遊びの記憶が想像力を伸ばす。株式会社ジャクエツさんから発売中の滑り台「マウンテン」と筆者。2025年2月開催された展示会「共遊空間EXPO/こども環境サミット」より。(クリックで拡大)

▲同じく株式会社ジャクエツさんから発売中の遊具「メビウス」と筆者。(クリックで拡大)

|